伝わるロゴマーク制作の技術

弊社ブランコ内でクリエイティブ職以外も含めた全社員を対象として行なっているロゴマーク勉強会でお話した内容をかいつまんでお伝えいたします。

ロゴマークを新たに作ろうとしている方は、デザイナーのロジックや制作の裏側を、すでに制作に携わっている方には、再確認のために。これから携わりたいという方や携わってはないけど興味があるという方には、ロゴマークとはこのような考え方で作られているというのが伝われば嬉しいです。

ロゴマークを論理的に構築する

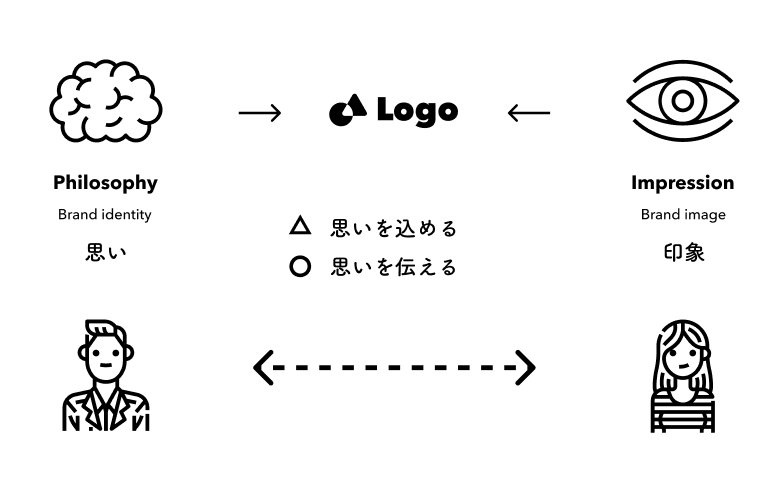

ロゴマークとは、「ロゴマークとは思想や哲学を圧縮したもので他者と差別化し伝えるコミュニケーションツールであり記憶装置である。」と考えています。

ロゴマークは思いや思想哲学を込めるだけではなく、ユーザーにその思いや思想哲学を伝える必要があり、伝える事でユーザーの記憶に残り認知認識されるものです。思いなどを込めただけでは伝わりません、どうやって込めた思いなどを伝えるかが作り手の技術になってきます。

すべてのデザインワークは論理が重要ですが、特にロゴマーク制作は、最小限の要素の中でしっかりと思いを伝える必要があり、特に論理的に構築する必要があります。最小限の要素でユーザーの印象をコントロールする究極の制作といえます。

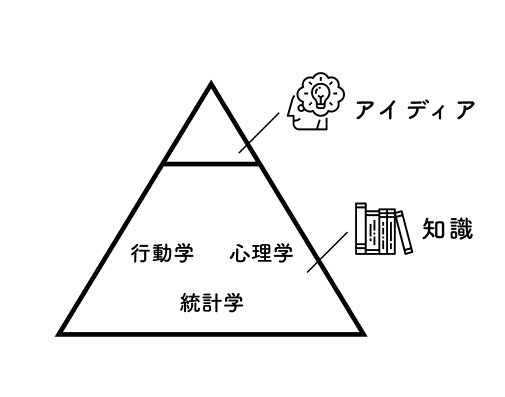

もちろん、アイディアやひらめきは必要としますが論理的な知識の上で形成するべきです。論理的ではない伝わらないアイディアやひらめきは、独りよがりでありデザインワークとは言えません。印象をコントロールする知識とは、多くの人の感じ方を考えたものであり、視覚心理学や行動学などをベースにした統計情報の上に成り立った先人の知恵である。この先人の知恵をしっかり習得することで、確かなロゴマークの制作が可能になると考えています。

NTTのロゴマークの由来・意味

東京オリンピックのポスターも手掛けたデザイナー亀倉雄策氏によるデザイン。

「コミュニケーションを通じ、人間社会の発展と人々の豊かな暮らしのお役にたつため、お客様を発想の原点とし、常に未来を考えダイナミックに自己革新を続け、真に世の中の役に立つヒューマンな企業をめざす。」という考え方を基本的な方向として作成されたもので、シンプルなシンボルマークの造形から、躍動感あるヒューマンな表情を表現している。

また、力強く描かれた曲線は無限運動を表すループであり、一本の曲線は企業のダイナミズムを表わしており、マーク上部の小さなループにより、常にユーザー・社会の声を、企業活動の原点として吸収し、広く社会に役立っていこうとする同社の企業姿勢をリズミカルに表現している。

引用元:「NTT」の由来|ブランド・社名、ロゴ・マークの意味・由来

このように、ロゴマークには思想や哲学が表現されています。ミニマルが伝わるロゴマークになっていると言えます。

思いを伝えるために

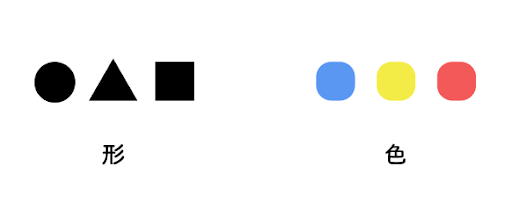

どのような表現をすると、受け手がどのような印象を持つかをよく知ったうえで制作することで、込めた思いを伝えることができます。ロゴマークにおいて印象を決定づける要素は、大きく「形」と「色」があります。

どのような形を使うとどのような思いをユーザーに伝えられるか、どのような色を使うとどのような思いを伝えられるか、またその両方の組み合わせでどのように伝えられるかをしっかりと知識として持ち、論理的に印象を作りコントロールする技術がロゴマークの制作には必要になってきます。

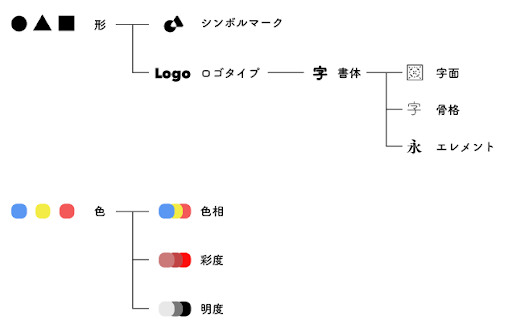

ロゴマークの構成

ロゴマークとは、シンボルマークとロゴタイプの組合せ、あるいは、ロゴタイプかシンボルマークのみのものの総称です。ロゴタイプとは、文字で構成されたもので、シンボルマークは、象徴的な記号で構成されたものを指します。

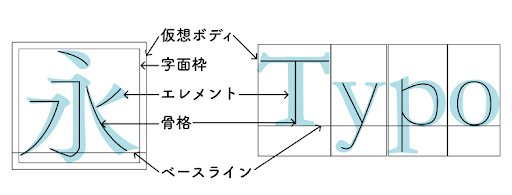

ロゴマークをさらに分解すると、ロゴタイプは、文字であり文字は書体で構成され、書体は字面枠と骨格とエレメントで構成されています。また、ロゴマークにおける配色も、ユーザーの印象をコントロールするための大事な要素で、ロゴマークの構成要素の一つと言えます。

それぞれの要素で印象をどう伝えるかを、分けて説明していきます。

文字は言葉の死体

古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、話し言葉を大事にし、書き留められた言葉は、音や旋律や強勢や抑揚およびリズムがなく、また、反論を許さず柔軟性に欠ける「死んだ言葉」として、一切書物を残しませんでした。文字ではコミュティケーションができず、音やリズムが無いため意味が正しく伝わらないから嫌っていたんですね。

ロゴタイプに使われる書体というシステム

先に話したロゴタイプには、書体が使われています。書体とは、字面・骨格・エレメントの要素を論理的に組み合わせ、誰もが使いやすく効率的に使えるように形作られたシステムです。日本では、和文書体(ひらがな、カタカナ、漢字で構成された日本語)と欧文書体(アルファベット)が使用されています。

和文書体は、文字の全角にあたる正方形の枠内にデザインされています。この枠は、活字でいうと活字そのものの大きさである「ボディ」のサイズにあたりますが、写植では実体がないため「仮想ボディ」と呼んでいます。

「骨格」は、文字の画線の「芯」にあたるものです。 この骨格によって、基本的な字体と「ふところの広さ」や「重心」も決まってきます。 書体の中での統一感と、縦組でも横組でも美しく組めるようなバランスに配慮して骨格がデザインされます。

骨格に対して施されている、一書体に共通した各部のデザインを「エレメント」といいます。いわば骨格に対しての「肉づけ」の表現にあたるもので、運筆の勢いや動きが表現されているもの、デザイン的に処理されているものなど書体によってさまざまです。

文字に命を吹き込む

デザイナーは、書体や文字組みで、さまざまな状態や感情を表現することで文字に命を吹き込むことができます。文字に命を吹き込むことで、印象を作りコントロールし正しく意味を伝えることができます。

例えば、骨格は人間に例えるとその文字の性格や年齢などを、エレメントは、文字の肉付けであり、人間に例えると性別などを、ウェイトは、文字の太さで、性格やその声色などを表すことができます。また、文字サイズは、その文字が脳内で再生される音量の大きさになり、大きくするとそれだけ大きく目立って再生され、小さくすると小声で再生されます。字間は、文字が脳内で再生されるスピードを表現することができ、詰まっていると早口で再生され、間が広がっていると、ゆっくり再生されます。

もし、ソクラテスが生きていた当時に書体があれば、悩みをいくばかりか、救ってくれていたかもしれません。

このように、ロゴタイプを制作するには、書体や文字組みを理解し利用し、思想や哲学を伝える必要があると考えています。

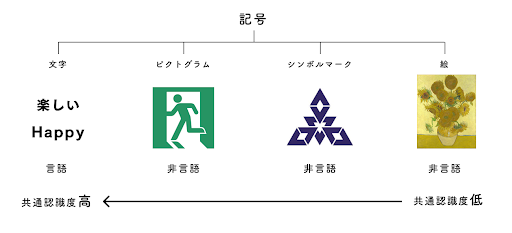

シンボルマークとは記号

さて、ロゴマークを構成するもう一つの要素、シンボルマークですが、シンボルマークとは、象徴的(シンボル)な記号(マーク)です。抽象的な概念を、より具体的な記号で表現したものです。先に述べたとおり、文字は、言葉を表記するために社会習慣として用いられる記号であり、シンボルマークと文字はともに記号です。

記号とは情報伝達や思考・感情・芸術などの精神行為の働きを助ける媒体のことです。狭義には、文字やマーク、絵など、意味付けされた図形を指します。シンボルマークと文字の違いは、言語か非言語であるか、あるいは、ある社会での共通認識度や浸透度だと言えます。

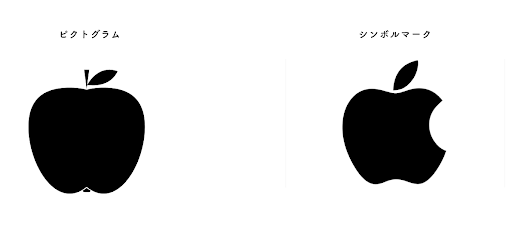

ピクトグラムとは絵文字標識

今や全世界で当たり前の「ピクトグラム」は1964年(昭39)の東京五輪で初めて全面導入された。現在のトイレマークはまさに、東京五輪をきっかけに世界標準になった。旧赤坂離宮(迎賓館)の地下で11人のクリエーターが数カ月、手弁当だけで試行錯誤し生まれた「絵文字標識」である。このピクトグラムは、非言語ながらより言語に近い存在と言えます。

一番苦労したのがトイレ。男女それぞれの図柄が必要だった。「漢字も英語も分からない、どこの人が見ても分かるようにしてくれ。アフリカの人でもだぞ」というのが勝見の指示。原田はトイプードルを描いた。男子便所には足を上げて用を足している図柄、女子便所は座っている図柄にした。他のメンバーも悩んだ。「とぐろを巻いたうんち」の絵も飛び出た。

選ばれたのは「ズボンをはいた人・スカートをはいた人のシルエット」だった。よく見れば「ただの男女」だが「田中一光さんが描いたんです」と原田。今や世界共通でトイレと分かるピクトグラムが生まれた瞬間だった。

引用元:ピクトグラムは64年東京五輪で生まれた共通言語-日刊スポーツ

シンボルマークは記憶装置

ピクトグラムは絵文字であり、情報を絵で伝達するためだけに存在しているのが特徴で、それにくらべ、シンボルマークは、発信者側からは願いや意思などの心理的な思いが付加されており、受け手側へは、過去の体験やイメージなどを想起させる記憶装置の役割も担っている。

シンボルマークを認識する仕組み

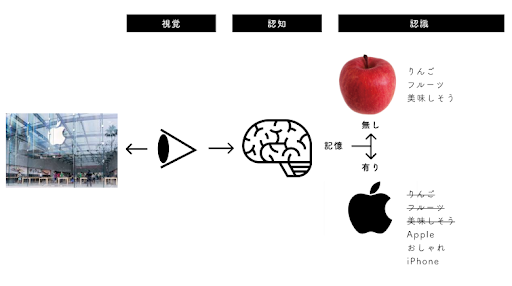

シンボルマークを認識する仕組みですが、例えば、Apple社のシンボルマークを認識する仕組みはこうです。

視覚シンボルマークを捉え、記憶をたどります。もしそのシンボルマークを見たことあり社名と記憶が結びついている場合、社名を想起します。さらに、そのApple社の製品で、何らかの体験や経験をしている場合は、その印象を想起します。しかし、社名を知らない人にとってはそれはだたのりんごでしかないため、りんごに持つ印象が想起されます。このように、シンボルマークを認識するには、視覚し認知認識をへて初めて印象にたどり着くと考えています。

ロゴマークの認識率

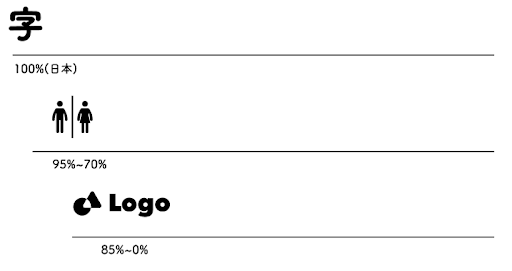

記号である、文字、ピクトグラム、ロゴマークには、認識の高さにより分けられます。日本では認字率が100%と言われ世界上位の水準ですが、世界では80%に満たない国や地域も多くあります。また、ロゴマークの認識はブランドによりさまざまですが、ロゴマークの認識率は、一般的に高くても85%程度と言われています。

ロゴタイプのみシンボルマークのみ

先の表でも述べたとおり、シンボルマークは認識率や記憶性能の高さがあり優良であることが分かってきました。しかしながら、シンボルマークのみでの運用は、伝達力(固有名詞を伝える)が低いという弱点があることも分かりました。

両方の利点を採用したものが、シンボルマークとロゴタイプの組み合わせです。ただし、ロゴタイプのみの運用や、シンボルマークのみでの運用も場合によっては優良に働くケースがあるため、慎重に検討する必要があると考えています。

シンボルマークのみ

印象の操作が容易で、記憶性、認知、認識、差別性がともに高いが、反面、伝達力は弱い側面がある。インターネット時代では、アイコンなど、正方形のモジュールでの表示が多く、シンボルマークの形によっては、強く印象を打ち出すことができることが強みです。

シンボルマークとロゴタイプの組み合わせ

印象の操作が容易で、記憶性、認知、認識、伝達力、差別性など、ロゴマークで必要な機能がほぼ平均以上の能力を持ち備えており、扱いやすいです。場合によっては、シンボルマークのみでの運用も可能で、アイコンなどの運用も割と容易に行うことができるのも特徴です。

ロゴタイプのみ

伝達力のみあるが、認知、認識、記憶性、差別性などは、若干低めである。また、アイコンなどの正方形での運用も苦手です。ただし、システムとして完成された書体の印象をそのまま引き継ぐことが可能であるため、印象のコントロールは割と容易です。

ロゴマーク制作はミニマルだから難しい

ここに書かれていることは私たちがロゴマークの制作に携わるときの技術のほんの一部です。もう少し突っ込んだことを書きたかったのですが、長くなってしまったので、また別のエントリーで書かせていただきます。

ロゴマーク制作はミニマルでとても小さなクリエイティブです。とても小さななかでさまざまな思考や哲学を表現しそれをユーザーに伝え、また、それは記憶装置としての役割を果たす必要もあります。ゆえに、非常に難しく難易度が高いクリエイティブだと私たちは考えて慎重にかつ大胆に取り組んでおります。もし、皆さまもロゴマークの制作に携わる機会があれば思い出してもらえれば幸いです。

弊社では、このようにロゴマークの制作からブランディングまで、さまざまなデザイン業務に携わっています。どうぞお気軽にお問い合わせください。また、定期的にこのような社内デザイン勉強会を開催し技術向上に勤しんでおります。向上心が豊かで私たちの仲間になってくれるデザイナーやディレクターやエンジニアを募集しております。我こそはと思われる方のご応募心待ちにしております。