あの“ななつ星”にも採用された繊細で美しい「大川組子」

福岡県にある大川は、建具の生産高日本一をほこる、家具と木工の名産地です。

木工のはじまり

大川では室町時代、船大工の技術を活かして、釘などの接合道具を使わずに板を組み合わせてつくる、“指物(さしもの)”と呼ばれる技法を用いた木工がはじまりました。

その中でも、長い年月をかけて磨きぬかれた木工の技術「大川組子」は、特に有名です。

美しさと丈夫さを持つ組子

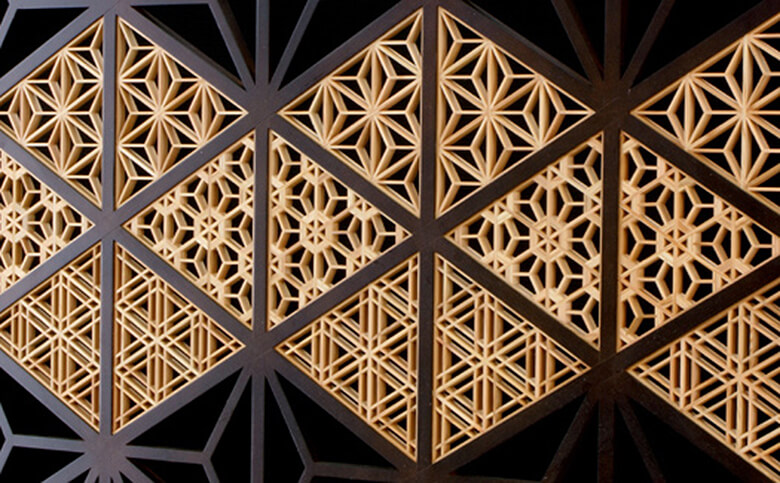

引用元:木下木芸 公式サイト

大川組子は約300年の歴史をもち、昭和63年には、未来にのこしたい技術として特産工芸品になりました。

もともとは欄間や書院障子など、建具の装飾に使われており、日本人の細やかさ手先の器用さとあいまって、現代もその伝統と技術は受け継がれています。

引用元:木下木芸 公式サイト

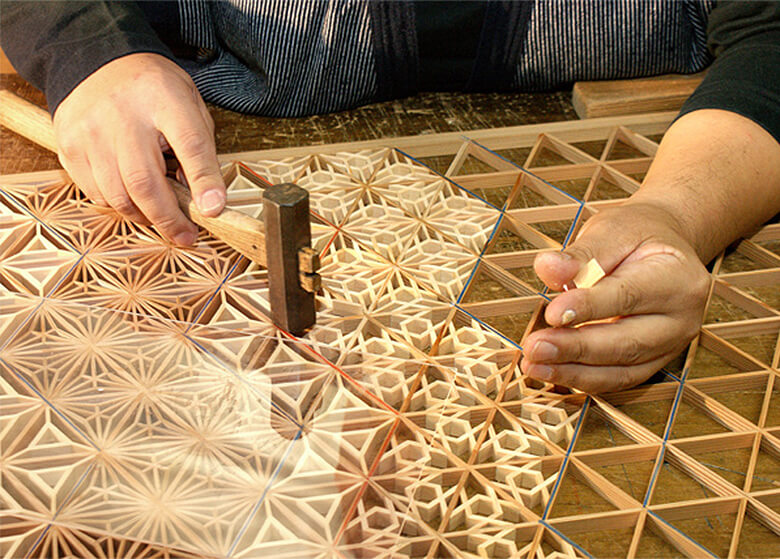

細かく切った木に溝、穴、ホゾといった加工をほどこし、カンナやノコギリ、ノミなどで微調整をおこない、紙1枚はさむ隙間もないよう、ひとつひとつの木を組み付け図柄をつくっていく組子は、美しさと丈夫さをかね備えています。

組子の制作は、使用する木材が硬すぎても柔らかすぎてもピタリとはまらないため、木の性質と特性を知りつくした熟練の技を必要とします。

江戸時代に生まれた伝統的な組み方は200以上にものぼり、さらにそれを応用し、現代の職人により新たな文様も生み出され続けています。

ななつ星のはなやかな内装

木やファブリックをあしらった豪華で洗練された空間で、これまでにない列車の旅を提供するJR九州のクルーズトレイン「ななつ星」でも大川組子が採用され、木下木芸の木下 正人さんが内装の組子部分を手がけました。

引用元:クルーズトレインななつ星 in 九州 公式サイト

組子の装飾により、さし込む光が柔らかくなり、空間をはなやかに彩っています。

発信し続ける大切さ

大川市では家具・木工の産地ということを市をあげて盛り上げており、インテリア課という担当部署もあるほど。

大川地区で受け継がれてきた職人の技とデザインが融合したブランド「SAJICA」では、日本国内だけでなく、海外でも大川の伝統技術とそこから生まれるプロダクトを発信しています。

伝統として重んじるだけでなく、さまざまな人に知ってもらうために発信し続ける、基本的ですがとても大切なことだと思います。

多くの人に知ってもらうことで、これからも日本の美しい伝統を受け継いでいって欲しいですね。

*

私たちは、幅広いクリエイティブに携わっているデザインカンパニーです。向上心が豊かで私たちの仲間になってくれるデザイナーやディレクター、エンジニアを随時募集しております。我こそはと思われる方のご応募を心よりお待ちしております。